Ursachen von Angststörungen: Große Genstudie zeigt Zusammenspiel vieler kleiner genetischer Effekte

Eine der größten Genstudien erklärt Angststörungen neu: Viele kleine genetische Effekte erhöhen die Anfälligkeit.

Millionen Menschen sind von Angststörungen betroffen, die sie im Alltag vor große Herausforderungen stellen. © Freepik

Angst erfüllt eine biologische Funktion: Sie schützt uns vor Gefahren und hilft, Risiken einzuschätzen. Problematisch wird es, wenn Angst den Alltag bestimmt, ohne erkennbaren Anlass auftritt oder sich kaum kontrollieren lässt, wie es bei einer Angststörung der Fall ist. Über 4 Prozent der Weltbevölkerung sind laut WHO davon betroffen. Das entspricht 359 Millionen Menschen. Die Frage nach den Ursachen beschäftigt Betroffene, Angehörige und Ärzte seit Jahrzehnten.

Lange dominierten Erklärungen, die stark auf Persönlichkeit, Erziehung oder belastende Lebensereignisse setzten. Inzwischen rückt die Forschung einen anderen Faktor in den Mittelpunkt. Eine der größten genetischen Untersuchungen zu diesem Thema zeigt, dass Angststörungen nicht plötzlich entstehen. Vielmehr bringen manche Menschen von Geburt an eine erhöhte biologische Anfälligkeit mit. Diese Erkenntnis verändert den Blick auf die Erkrankung – und sie eröffnet neue Wege für Prävention und Therapie.

Was Gene mit Angst zu tun haben

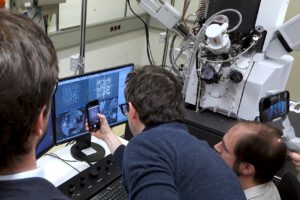

An der kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlichten Studie waren Forschungsteams aus den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland beteiligt, darunter auch das Universitätsklinikum Würzburg. Analysiert wurden genetische Daten von mehr als 120.000 Menschen mit diagnostizierten Angststörungen sowie von rund 730.000 Personen ohne entsprechende Diagnose. Insgesamt flossen 36 unabhängige Datensätze in die Auswertung ein.

Das zentrale Ergebnis fällt eindeutig aus: Es gibt kein einzelnes Gen, das Angststörungen auslöst. Stattdessen wirken viele genetische Varianten zusammen. Jede einzelne erhöht das Risiko nur minimal. In ihrer Gesamtheit können sie jedoch erklären, warum manche Menschen besonders anfällig sind. Fachleute sprechen von einem polygenen Risiko, also einem Zusammenspiel vieler kleiner genetischer Effekte.

„Angsterkrankungen und ihre zugrunde liegenden genetischen Risikofaktoren sind bislang nur unzureichend erforscht worden“, sagt Studienleiter Prof. John Hettema von der Texas A&M University. Die neue Analyse schließt nun eine wichtige Lücke.

Warum Angststörungen oft mit anderen Problemen einhergehen

Ein besonders aufschlussreicher Befund betrifft die Überschneidung mit anderen psychischen Erkrankungen. Die genetischen Muster von Angststörungen ähneln stark denen von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen wie Neurotizismus. Auch Verbindungen zu Suizidversuchen fanden die Forscher.

Diese genetischen Gemeinsamkeiten liefern eine biologische Erklärung für Beobachtungen aus der Praxis. Angst tritt selten isoliert auf. Viele Betroffene kämpfen gleichzeitig mit mehreren psychischen Belastungen. Die Studie zeigt, dass diese Kombinationen kein Zufall sind, sondern tief in der Biologie verankert liegen.

Für die Einordnung sind drei Punkte besonders wichtig:

- Die Gene bestimmen nicht, ob jemand erkrankt, sondern wie hoch die Anfälligkeit ist.

- Umweltfaktoren wie Stress, Traumata oder Krankheiten bleiben entscheidend.

- Die genetische Ausstattung erklärt, warum ähnliche Belastungen bei Menschen sehr unterschiedliche Folgen haben können.

Bekannte Wirkmechanismen und neue biologische Pfade

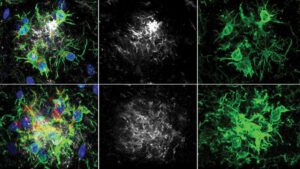

Die Forscher identifizierten insgesamt 58 genetische Varianten, die mit Angststörungen in Verbindung stehen. Viele davon waren bislang unbekannt. Bestätigt wurden zugleich Gene, die am sogenannten GABAergen Signalweg beteiligt sind. GABA ist ein zentraler Botenstoff im Gehirn. Er wirkt dämpfend auf Nervenzellen und spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulation von Angst.

Mehrere gängige Medikamente gegen Angststörungen setzen an diesem System an. Dass die Genstudie diesen Mechanismus bestätigt, stärkt das Vertrauen in bestehende Therapien. Gleichzeitig weist die Analyse auf weitere biologische Signalwege hin, die bisher kaum beachtet wurden.

Prof. Jürgen Deckert aus Würzburg erklärt dazu: „Die Ergebnisse liefern Hinweise auf bisher unbekannte molekulare Signalwege in der Entstehung von Angstzuständen.“ Diese neuen Ansatzpunkte gelten als besonders spannend für die Entwicklung zukünftiger Medikamente.

Keine Gentests, aber neue Chancen für die Behandlung

Trotz der detaillierten genetischen Ergebnisse warnen die Forscher vor falschen Erwartungen. Die Daten eignen sich nicht für Gentests zur Diagnose von Angststörungen. Dafür sind die einzelnen Effekte zu klein. Der praktische Nutzen liegt an anderer Stelle.

Die Erkenntnisse helfen, Angststörungen besser zu verstehen. Sie zeigen, dass es sich um medizinische Erkrankungen mit klaren biologischen Grundlagen handelt. Dieses Wissen kann Stigmatisierung abbauen und den Zugang zu Hilfe erleichtern. Zudem unterstützt es die Entwicklung gezielterer Therapien, die an unterschiedlichen biologischen Mechanismen ansetzen.

Langfristig könnten die Ergebnisse auch dabei helfen, besonders gefährdete Personen früher zu erkennen. Prof. Thalia Eley vom King’s College London sagt: „In einer Zeit, in der Angstzustände bei jungen Menschen zunehmen, ist es entscheidend zu verstehen, was Menschen biologisch anfällig macht.“

Forschung mit langer Tradition in Würzburg

Die Beteiligung des Universitätsklinikums Würzburg an der Studie ist kein Zufall. Dort besteht seit rund 20 Jahren ein Forschungsschwerpunkt zu Angst, Furcht und Angsterkrankungen. Medizin, Psychologie und Neurobiologie arbeiten eng zusammen. Nationale Förderprogramme unterstützten diese Arbeit über viele Jahre hinweg.

Diese interdisziplinäre Ausrichtung ermöglichte es, klinische Erfahrung mit moderner Genforschung zu verbinden. Die jetzt veröffentlichte Studie knüpft an diese Tradition an und erweitert sie um internationale Daten in bislang ungekanntem Umfang.

Was Betroffene aus der Studie mitnehmen können

Für Menschen mit Angststörungen liegt der wichtigste Gewinn im veränderten Blick auf die eigene Erkrankung. Angst entsteht nicht aus Schwäche oder falschem Verhalten. Sie hat biologische Wurzeln, die niemand selbst gewählt hat. Dieses Verständnis kann entlasten und den Weg in eine Behandlung erleichtern.

Gleichzeitig macht die Studie deutlich, warum es keine einfachen Lösungen gibt. Angststörungen entstehen durch das Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Lebensumständen. Dort setzen moderne Therapien an – mit dem Ziel, individuelle Risiken besser zu berücksichtigen und Behandlungen weiter zu verbessern.

Kurz zusammengefasst:

- Angststörungen haben klare biologische Ursachen: Eine große Genstudie zeigt, dass viele kleine genetische Faktoren gemeinsam die Anfälligkeit erhöhen, nicht ein einzelnes „Angstgen“ oder persönliche Schwäche.

- Gene erklären auch Begleiterkrankungen: Die genetischen Muster überschneiden sich stark mit Depressionen und anderen psychischen Störungen, weshalb Angst selten allein auftritt.

- Das Wissen hilft der Behandlung: Gentests eignen sich nicht zur Diagnose, doch das bessere Verständnis biologischer Signalwege eröffnet neue Ansätze für gezieltere Therapien und frühere Hilfe.

Übrigens: Angst lässt sich im Gehirn offenbar gezielt dämpfen, wenn das Gleichgewicht bestimmter Nervenzellen wieder stimmt – Experimente zeigen, wie stark sich Verhalten dadurch verändert. Wie Forscher Angst an ihrer biologischen Schaltstelle beeinflussen, mehr dazu in unserem Artikel.

Bild: © Freepik