So trickst eine Spinne die Physik aus – Forscher aus Deutschland liefern die Erklärung

In der Forschung gilt: Entweder ein Material ist stabil – oder es gibt nach. Eine besondere Spinnenseide widerspricht diesem Grundsatz.

Die australische Kescherspinne hält ihr dehnbares und reißfestes Fangnetz bereit. © Dr. Greg Anderson

Hochleistungsfasern stecken in Sportkleidung, Schutzwesten, Medizinprodukten und Flugzeugen. Sie sollen leicht sein, enorme Kräfte aushalten und sich trotzdem bewegen lassen. An dieser Kombination scheitert die Industrie bis heute immer wieder. Materialien sind entweder stabil oder flexibel – beides zugleich bleibt die Ausnahme. Ausgerechnet eine Spinne zeigt nun, dass dieser Widerspruch nicht zwingend ist.

Spinnenseide gilt seit Langem als erstaunlich belastbar. Neu ist, warum sie das ist. Forscher aus Deutschland haben entschlüsselt, wie Spinnenfäden sich zunächst stark dehnen und erst unter Belastung widerstandsfähig werden. Entscheidend ist nicht die Chemie, sondern der innere Aufbau der Fäden. Eine einzelne Spinnenart liefert damit eine Erklärung für ein Materialproblem, an dem Ingenieure seit Jahren arbeiten.

Wie eine Jagdtechnik zum Forschungsrätsel wurde

Untersucht wurde eine Spinne mit einer ungewöhnlichen Jagdtechnik: die Kescherspinne. Anders als viele andere Arten wartet sie nicht passiv in einem Netz. Sie hält ihr Fanggewebe zwischen den Vorderbeinen und schleudert es im Bruchteil einer Sekunde auf vorbeilaufende Beute. In diesem Moment werden die Fäden extrem gedehnt. Trotzdem reißen sie nicht.

Diesen Vorgang untersuchten Forscher der Universität Greifswald gemeinsam mit Kollegen aus Bonn und Buenos Aires. Hochgeschwindigkeitskameras zeichneten den Netzwurf Bild für Bild auf. Elektronenmikroskope zeigten anschließend, wie die Fäden im Inneren aufgebaut sind. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences erschienen.

Warum die Spinnenfäden erst nachgeben und dann standhalten

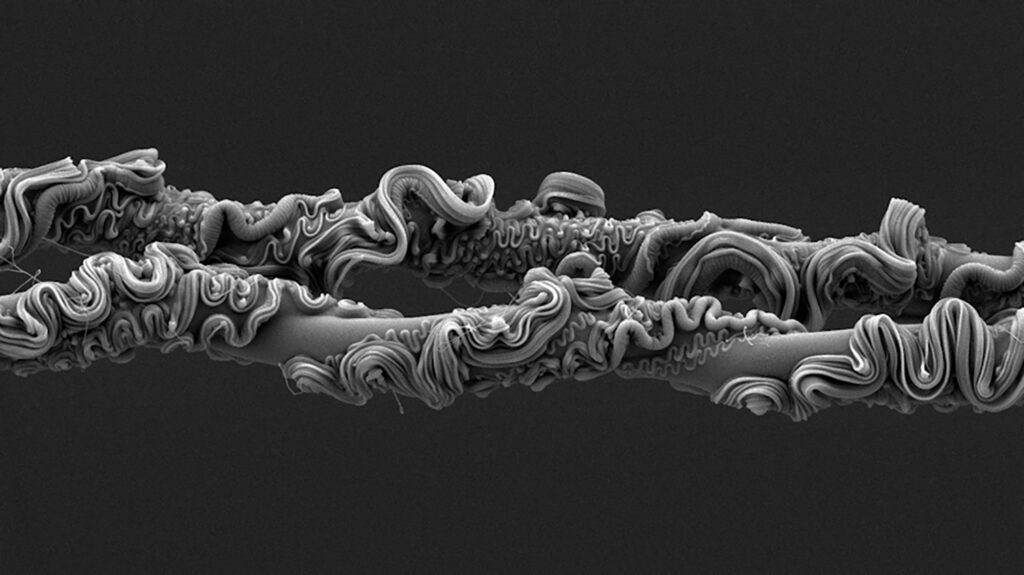

Der Schlüssel liegt in einer bislang kaum beachteten Mikrostruktur. Im Inneren der Fangfäden verlaufen die Proteinstränge nicht glatt und gestreckt. Sie sind gekräuselt und zu feinen Schlaufen gelegt. Dadurch ändert sich das Verhalten des Materials abhängig von der Belastung.

Im entspannten Zustand bleibt der Faden weich und formbar. Erst wenn Zug auf ihn wirkt, richten sich die Schlaufen allmählich aus. „Sobald der Faden gedehnt wird, strecken sich diese mikrostrukturellen Schlaufen und machen das Material widerstandsfähig“, erklärt Studienleiter Jonas Wolff. „Die Spinne verlässt sich nicht auf eine passive Falle. Der Netzwurf verlangt ein Material, das zunächst nachgibt und dann standhält“, ergänzt Mitautor Martín Ramírez vom Naturkundemuseum Buenos Aires.

Wie die Spinne ihre Fäden schon beim Spinnen anpasst

Messungen belegen diesen Effekt deutlich. Die Fangfäden der Kescherspinne lassen sich um bis zu 150 Prozent dehnen, bevor sie reißen. Zum Vergleich: Die tragenden Rahmenfäden gewöhnlicher Radnetzspinnen – also jene stabilen Seidenfäden, an denen das Netz hängt – versagen bereits bei etwa 20 Prozent Dehnung. Dabei bestehen beide Fadentypen aus ähnlichen Proteinen. Entscheidend ist nicht der Stoff selbst, sondern die unterschiedliche innere Struktur.

Die Spinne produziert ihre Seide nicht nach einem festen Schema. Während des Spinnens verändert sie über feine Bewegungen der Spinnwarzen den Aufbau der Fäden. So entstehen entweder starre Linien für den Netzrahmen oder extrem dehnbare Fangfäden für den Beuteschlag. Diese gezielte Feinabstimmung während der Herstellung war bisher kaum untersucht.

Was Industrie und Technik daraus konkret ableiten

Für Entwickler ist die Entdeckung vor allem deshalb relevant, weil sie einen vertrauten Denkfehler offenlegt. In der Materialentwicklung wird Elastizität meist chemisch erzeugt – durch weichere Kunststoffe oder Zusatzstoffe. Die Kescherspinne wählt einen anderen Ansatz. Sie trennt Dehnbarkeit und Tragfähigkeit räumlich innerhalb desselben Fadens und schaltet diese Eigenschaften erst unter Belastung frei.

Das macht das Prinzip technisch attraktiv. Es erlaubt Materialien, die im Alltag flexibel bleiben und ihre volle Stabilität erst dann entfalten, wenn sie gebraucht wird – etwa bei Stößen, Zug oder plötzlicher Last. „Nicht das Material selbst entscheidet über die Eigenschaften, sondern wie es aufgebaut ist“, so Wolff. Dieser Gedanke lässt sich direkt auf technische Entwicklungen übertragen.

Mögliche Anwendungen liegen überall dort, wo heutige Materialien an Zielkonflikte stoßen. Schutzkleidung könnte dadurch beweglich bleiben und sich erst im Moment der Belastung wie bei einem Aufprall versteifen. Implantate ließen sich besser an den Körper anpassen, ohne an Haltbarkeit einzubüßen. Auch leichte Bauteile für Fahrzeuge oder Flugzeuge könnten im Alltag nachgiebig bleiben und erst unter Last die nötige Stabilität entwickeln.

Kurz zusammengefasst:

- Eine Spinne liefert eine Erklärung für ein altes Materialproblem: In der Spinnenseide wirkt nicht die Chemie entscheidend, sondern eine gezielt aufgebaute innere Struktur, die Stabilität und Dehnbarkeit vereint.

- Forscher der Universität Greifswald zeigen, dass sich die Fangfäden der Kescherspinne erst stark dehnen und sich unter Zug automatisch versteifen – gemessen bis zu 150 Prozent Dehnung, deutlich mehr als bei üblichen Netzfäden.

- Das Prinzip ist übertragbar: Materialien könnten im Alltag flexibel bleiben und ihre Festigkeit erst bei Belastung entfalten.

Übrigens: Was Spinnenfäden so außergewöhnlich macht, inspiriert längst nicht nur neue Materialien, sondern auch hauchdünne Sensoren, die sich direkt auf Haut oder Pflanzen aufbringen lassen und dabei kaum spürbar bleiben. Wie Forscher Spinnenseide zum Vorbild für medizinische und ökologische Anwendungen nehmen, steht in unserem Artikel.

Bild: © Dr. Greg Anderson