Uranus und Neptun sind vielleicht gar keine Eisriesen

Uranus und Neptun könnten im Inneren viel Gestein enthalten. Eine Studie der Uni Zürich stellt das Bild der Eisriesen infrage.

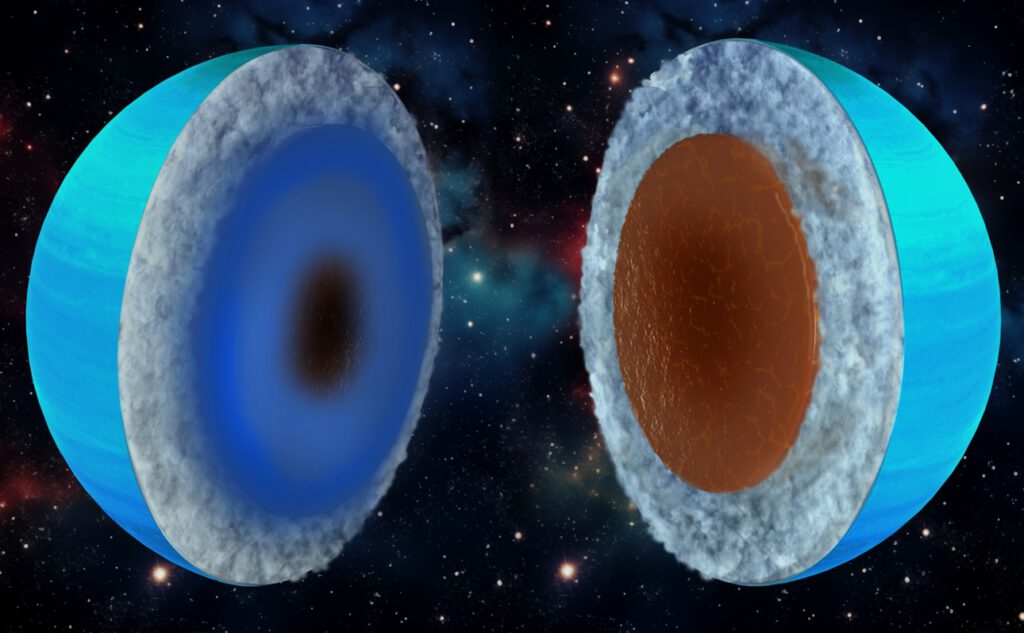

Je nach Berechnungsmodell zeigt sich Uranus in zwei sehr unterschiedlichen Rollen: als klassischer Eisriese (links) oder als überraschend gesteinsreicher Planet (rechts). Neue Studien lassen beide Varianten zu. © Keck Institute for Space Studies / Chuck Carter

Seit Jahrzehnten gelten Uranus und Neptun als frostige Eisriesen am Rand des Sonnensystems. Neue Berechnungen rütteln nun an diesem Bild. Unter den blauen Atmosphären könnte deutlich mehr Gestein stecken als bislang angenommen. Selbst grundlegende Fragen zum Aufbau der beiden Planeten bleiben offen.

Die gängige Einteilung des Sonnensystems wirkt klar: Gesteinsplaneten innen, Gasriesen in der Mitte, Eisriesen außen. Uranus und Neptun landeten lange automatisch in der letzten Kategorie. Diese Zuordnung beruhte jedoch weniger auf direkten Messungen als auf plausiblen Annahmen und vereinfachten Modellen.

Warum unter den Wolken von Uranus und Neptun auch viel Gestein stecken könnte

Ein Forschungsteam der Uni Zürich entwickelte neue Rechenmodelle, die mit weniger Vorannahmen auskommen. Ziel war ein offener Blick ins Innere der beiden Planeten. Statt feste Schichten vorzugeben, starteten die Simulationen mit zufälligen Dichteverteilungen. Diese mussten anschließend zu den bekannten Messdaten passen, etwa zur Gravitation.

Aus vielen Durchläufen entstanden Innenstrukturen, die mit den Beobachtungen vereinbar sind. Überraschend dabei: Einige Modelle kommen mit sehr viel Gestein daher. Andere setzen stärker auf wasserreiche Schichten. Beides bleibt möglich. Ein eindeutiger Beweis für ein eisdominiertes Inneres fehlt damit.

Neue Modelle stellen alte Lehrbuchbilder infrage

Leitautor Luca Morf erklärt den Ansatz so: „Die Einordnung als Eisriesen ist stark vereinfacht, weil Uranus und Neptun noch immer schlecht verstanden sind.“ Physikalische Modelle hätten zu viele Annahmen enthalten. Reine Datenmodelle blieben zu grob. „Wir haben beide Ansätze kombiniert, um möglichst vorurteilsfreie und zugleich physikalisch stimmige Modelle zu erhalten.“

Die Ergebnisse knüpfen an frühere Vermutungen an. „Das haben wir schon vor fast 15 Jahren vorgeschlagen, jetzt können wir es rechnerisch zeigen“, sagt Projektleiterin Ravit Helled. Demnach könnten beide Planeten entweder wasserreich oder stark gesteinslastig sein.

Was die Magnetfelder über das Innere verraten

Besonders spannend ist der Blick auf die Magnetfelder. Die Erde besitzt ein klares Nord- und Südpol-System. Uranus und Neptun dagegen zeigen chaotischere Felder mit mehreren Polen. Lange blieb unklar, wie diese entstehen.

Die neuen Modelle liefern eine mögliche Erklärung. Sie enthalten Schichten aus sogenanntem ionischem Wasser. Dieses Material leitet elektrischen Strom. Es kann Magnetfelder erzeugen, allerdings an ungewöhnlichen Orten im Planeteninneren. „Unsere Modelle erklären die stark nicht-dipolaren Magnetfelder“, so Helled.

Uranus tickt anders als Neptun

Die Simulationen deuten zudem auf Unterschiede zwischen den beiden Planeten hin. Bei Uranus entsteht das Magnetfeld offenbar tiefer im Inneren als bei Neptun. Das passt zu Messungen von Raumsonden. Gleichzeitig zeigt es, dass selbst ähnliche Planeten sehr verschieden aufgebaut sein können.

Diese Unterschiede verstärken die Zweifel an einfachen Kategorien. Eisriese oder Gesteinsplanet greifen womöglich zu kurz. Stattdessen scheint ein breites Spektrum möglicher Innenstrukturen realistisch.

Große Unsicherheit trotz moderner Simulationen

Trotz aller Fortschritte bleiben große Fragezeichen. Ein zentrales Problem liegt im Materialverhalten. Niemand weiß genau, wie Wasser, Gestein oder Mischformen bei extremem Druck und tausenden Grad reagieren. „Physiker verstehen diese Bedingungen bislang kaum, das kann unsere Ergebnisse beeinflussen“, erklärt Morf.

Die Modelle liefern daher keine endgültige Antwort. Sie zeigen, was möglich ist. Sie sagen nicht, was tatsächlich zutrifft. Dafür fehlen entscheidende Daten aus dem Inneren der Planeten.

Ohne neue Missionen bleibt vieles Spekulation

Bisherige Raumsonden lieferten nur Momentaufnahmen. Voyager 2 flog in den 1980er-Jahren vorbei. Seither gab es keine Mission mehr zu Uranus oder Neptun. Präzise Messungen von Gravitation, Magnetfeldern und Atmosphären fehlen.

„Beide Planeten könnten Gesteinsriesen oder Eisriesen sein, abhängig von den Modellannahmen.“ Die vorhandenen Daten reichen nicht aus. „Wir brauchen spezielle Missionen zu Uranus und Neptun, um ihre wahre Natur zu enthüllen“, gibt Helled zu bedenken.

Warum das Gestein in Uranus und Neptun wichtig ist

Die Debatte betrifft nicht nur zwei Planeten in unserem Sonnensystem. Sie beeinflusst das Verständnis von Planetenentstehung insgesamt. Auch viele Exoplaneten ähneln Uranus und Neptun. Wer ihren Aufbau falsch einschätzt, zieht falsche Schlüsse über fremde Welten.

Die neuen Modelle erweitern den Blick. Sie zeigen, wie viel Unsicherheit selbst bei bekannten Himmelskörpern bleibt. Und sie machen klar: Unter den ruhigen blauen Wolken von Uranus und Neptun verbirgt sich womöglich eine ganz andere Welt als gedacht.

Kurz zusammengefasst:

- Neue Berechnungen mit weniger festen Annahmen zeigen: Uranus und Neptun könnten im Inneren viel Wasser enthalten – oder deutlich mehr Gestein als lange angenommen; der Begriff „Eisriesen“ ist wissenschaftlich nicht gesichert.

- Die ungewöhnlichen Magnetfelder beider Planeten lassen sich durch leitfähige, konvektive Schichten aus ionischem Wasser erklären; bei Uranus entsteht das Magnetfeld vermutlich tiefer als bei Neptun.

- Die heutigen Messdaten reichen nicht aus, um den inneren Aufbau eindeutig festzulegen – erst neue Raumsonden können klären, ob Uranus und Neptun eher Eis- oder Gesteinsriesen sind.

Übrigens: Neue Analysen zeigen, dass der Mond aus den Trümmern eines Nachbarplaneten von uns entstand, der der jungen Erde durch einen gewaltigen Zusammenstoß vor 4,5 Milliarden Jahren Eisen und Gestein brachte. Wie das unser Sonnensystem prägte, mehr dazu in unserem Artikel.

Bild: © Keck Institute for Space Studies / Chuck Carter